형태분류

줄기: 여러해살이로 굵은 황색 뿌리에서 곧게 자라며, 녹색 바탕에 흔히 자줏빛이 돈다.

잎: 줄기에서 난 잎(莖生葉)은 어긋나며(互生), 가늘면서 긴 장타원형으로 가장자리가 아주 뚜렷한 주름(波狀) 모양이다.

꽃: 6~8월에 담록색으로 돌려나며 고깔꽃차례(圓錐花序)다. 풍매화(風媒花)이지만, 작은 곤충들에 의한 충매화(蟲媒花)이기도 하다.

열매: 여윈열매(瘦果)로 능선이 3개이며, 꽃울조각(花被片)의 가장자리가 매끈하고 톱니가 거의 없다(全緣).(비교: 참소리쟁이(Rumex japonicus)는 가장자리가 얕고 불규칙한 톱니가 있다.)

생태분류

서식처: 농촌 주변, 경작지 주변, 도랑가, 쓰레기매립장 등, 양지, 적습(適濕)~약습(弱濕)

수평분포: 전국 분포

수직분포: 산지대 이하 (드물게 아고산대)

식생지리: 온대, 중국, 만주, 대만, 일본, 몽골, 연해주, 서아시아, 태국, 북미 등 (전 세계 귀화)

식생형: 터주식생(농촌형 > 도시형)

종보존등급: [V] 비감시대상종

소리쟁이 종류는 질소 유기물이 풍부한 부영양화 토양을 좋아하는 호질소성 지표식물이며, 뭔가 썩어가는 불결한 토지 환경에서 산다. 건조한 토양이나, 숲속이나, 암석지에서는 살지 않는다. 모래땅보다는 밭 흙이나 진흙이 섞인 땅이 부영양화 되면 소리쟁이가 살기에 최적 환경조건이 된다. 식물체가 1.5m 높이까지 성장하는 경우도 있고, 뿌리가 지하 3m까지 깊게 자라는 개체가 있는 것도 서식처 환경이 넘치도록 비옥하기 때문이다.

소리쟁이는 산성 토양을 아주 싫어한다. 특히 산성비 기준이라 할 수 있는 pH5.6 또는 pH5.5보다 산성의 강도가 덜한 입지에서만 산다. 그래서 대기오염 물질에 노출된 대도시지역에서는 희귀종이라 할 만큼 드물다. 최근 농촌지역에서도 드물어지는 경향이 있으며, 그 만큼 우리나라 농촌지역도 점점 산업화가 심화되었다는 증거다.

중부유럽에서 소리쟁이는 습한 목초지를 특징짓는 식물사회 ‘소리쟁이군단’의 표징종이다. 우리의 경우에도 이와 비슷한 서식처환경조건인 습한 밭 경작지나 그 언저리에서 산다. 동북아지역에서 소리쟁이는 길 위에서 답압 식생을 대표하는 질경이군강(Plantaginetea)에 속하는 참소리쟁이-개밀군단의 참소리쟁이-소리쟁이군집(Rumicetum crispo-japonici)이라는 식물사회의 표징종이다.

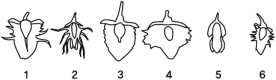

소리쟁이 종류의 종자모양

1. 돌소리쟁이 2. 금소리쟁이 3. 소리쟁이 4. 참소리쟁이 5. 묵밭소리쟁이 6. 좀소리쟁이

소리쟁이와 약간의 형태적 차이가 있는 참소리쟁이나 돌소리쟁이(Rumex obtusifolius)가 소리쟁이와 함께 섞여 나는 경우가 흔하다. 특히 돌소리쟁이와는 동일한 서식처에서 사는 경쟁적인 관계다.

이들 종은 열매 씨앗을 감싸고 있는 외피편(外皮片)의 모양에서 뚜렷한 차이를 발견할 수 있지만, 열매가 없는 시기에 분류할 경우에는 어려움을 겪는다. 소리쟁이는 외피편 가장자리에 얕은 톱니 모양이 아주 미약하게 발달하거나 거의 없지만, 참소리쟁이나 돌소리쟁이는 뚜렷하다(그림 참조).

꽃과 열매가 없는 시기에는 뿌리에서 난 잎(根生葉)의 잎바닥(葉底)과 가장자리 모양에서 약간의 차이를 발견할 수 있다. 소리쟁이는 잎바닥이 거의 밋밋한 형태이지만, 돌소리쟁이와 참소리쟁이는 하트모양이다. 잎 가장자리의 물결(波狀) 정도는 참소리쟁이 경우보다 소리쟁이가 아주 심하게 뚜렷하고, 특히 뿌리에서 난 잎에서 쉽게 구분할 수 있다.

종소명 크리스푸스(crispus)는 그런 주름진 모양을 강조한 라틴명이고, 한자명(皱叶酸模, 추엽산모)도 마찬가지 의미다. 돌소리쟁이는 잎 뒷면에 털 같은 돌기가 있는 것이 특징이다. 이처럼 소리쟁이 종류는 꽃과 열매가 없을 경우, 현장에서 분류하는 데 어려움이 있기 때문에 지속적으로 관찰하는 수밖에 없다. 속명 루멕스(Rumex)는 잎 형태가 이탈리아 지역에서 사용하던 고대 무기인 창(lance)을 닮은 데에서 유래하는 라틴어다.

소리쟁이는 유럽 원산으로 일본에서는 사전귀화식물로 취급하고 있다.하지만, 신생대 제 3기와 4기의 지구 기후환경(특히 최빙기 이후) 변화와 동해 형성 이후, 동아시아 식물구계(East-Asiatic province) 내에서 해양성인 일본열도는 대륙성인 한반도 환경조건과 뚜렷하게 다르다는 사실을 고려할 때,분포 기원에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 우리나라에서는 식물지리학적으로 귀화식물이 아니라 고유종일 수도 있기 때문이다. 소리쟁이의 경우뿐만 아니라, 일본에서 사전귀화식물로 고려하는 많은 다른 식물종들이 우리나라에서는 귀화식물로 분류되지 않을 수도 있음을 시사한다.

소리쟁이의 변종 또는 아종으로도 취급하는 참소리쟁이는 환동해 동북아지역의 고유종이다. 소리쟁이는 여러해살이면서도 씨가 발아하는 첫 해부터 종자를 왕성하게 생산하는 전형적인 중복개화다년생(polycarpic perennial)으로, 한해살이처럼 1년만 살게 되더라도 많은 자식을 생산한다. 그래서 소리쟁이는 다른 소리쟁이 종류에 비해 지구상에 가장 광범위하게 분포하면서 세상에서 가장 나쁜 잡초로 지목되기도 한다.

한 포기 소리쟁이가 한 해 동안 종자를 약 6만개 생산하고, 토양 속에서 생명력이 있는 종자로서 저장되는 기간이 무려 80여년이나 되며,15cm 깊이의 표토층에서 종자 약 1백만 개가 매몰되어 있었다는 사실도 알려져 있다. 이 정도면 불멸의 잡초로 여겨지지만, 여러해살이 들풀 가운데 소리쟁이는 수명이 비교적 짧기 때문에 우려할만한 일은 아니다. 소리쟁이의 종자는 농촌 들녘에 사는 몸체가 자그마한 새들의 먹이가 된다. 일부 종자는 새의 소화기관을 통과하면서도 그 생명력을 잃지 않고 잘 발아하기 때문에 새에 의한 분산전략(鳥散布)으로 분류된다.

소리쟁이 종류의 잎에는 공통적으로 초산(醋酸, 옥살산)과 탄닌 성분이 포함되어 있으며, 일부 나비류와 나방류의 유충이 그 잎을 먹고 산다. 일반적으로 초산은 약하지만 소독이나 항균 작용을 하고, 탄닌은 포식자들의 식욕을 떨어트리는 기능성 물질이다. 초식의 대상이 되는 식물들의 방어전략으로 초식동물들로부터 살아남는 일종의 자연선택의 결과이다. 소를 포함해서 가축들은 이 소리쟁이를 먹지 않는다. 하지만 선조들은 어린 식물체를 살짝 데쳐 신맛을 제거해 나물이나 장아찌를 담가먹었다고 한다.여기에서 한글명 소리쟁이의 역사성과 정통성의 실마리를 발견한다.

한글명 소리쟁이는 19세 초 『물명고(物名考)』에서 ‘솔오댱이’, ‘솔오쟝’으로부터 전화한 것이다. 이것으로부터 ‘소루쟁이’또는 ‘소루장이를 거쳐 마침내 ‘소리쟁이’가 되었다. ‘솔오댱이(쟝)’는 ‘솔오’와 ‘댱이(쟝)’의 합성어다. ‘솔오’가 ‘소로’, ‘소리’로 변화했으며, ‘댱이’는 사람(놈)을 일컫는 접사 ‘장이’를 가리킨다. 그런데 ‘장이’라는 접사가 붙지 않았고, 본디 ‘소롯’ 또는 ‘솔옷’이었다는 사실을 『산림경제(山林經濟)』를 통해서 알 수 있다. 본디 접사 ‘장이’가 없었던 명칭이었다는 것이다.

어명을 받들어 만든 어린이용 한글 교과서 『훈몽자회(訓蒙字會)』에서는 ‘솔옷(소롯)’이 ‘솔읏 뎨(蹄, 제)’로 표기되어 있다. 16세기 근간에는 ‘소리쟁이’를 ‘솔읏’이란 명칭으로 불렀다는 것이다. 민초들의 생활 속에 깊숙이 녹아들었던 민족자원식물(ethnobotany) 가운데 하나라는 사실을 간접적으로 말해주고 있다.

소리쟁이를 채소로 재배하고 저장하는 치포(治圃)에 대해, 그리고 침 흘리는 소의 병을 고치는 데에 사용한 방법을 기록한 『산림경제(山林經濟)』가 그러한 사실을 뒷받침한다. 소리쟁이는 이미 17세기에 널리 식용과 약용했던 남새밭의 채소이며, 약재였다. 『동의보감(東醫寶鑑)』에는 ‘솔옷불휘’가 기록되어 있으며, ‘솔옷’과 ‘불휘(뿌리)’의 합성어이고, 동양의 약재로 양제근(羊蹄根)을 의미한다.

좀소리쟁이(Rumex nipponicus)는 가장자리의 침상 돌기가 뚜렷하고, 돌소리쟁이(Rumex obtusifolius)와 비슷하나 꽃차례에 싼잎(苞葉)이 있고, 묵밭소리쟁이에 비해 가시가 발달한다.

『산림경제(山林經濟)』와 거의 동시대에 나온 『향약집성방(鄕藥集成方)』에서는 향명 ‘所乙串(소을곶)’으로 표기되어 있다. ‘솔옷’에 가까운 발음대로 한자를 차자(借字)해

표기한 것이다. 소리쟁이라는 한글명은 한자 ‘所乙串(소을곶)’에서 유래하는 것으로 알려져 있지만, 그것은 향명식 표기일 뿐이다.

한자가 없었던 시대에 조선 땅에 이미 소리쟁이가 살고 있었고, 그런 한자를 몰랐던 민초들은 소리쟁이를 채소로 키우면서 나물로 그리고 심지어는 장아찌로 만들어 먹었다. 이런 습속은 하루아침에 생겨나는 일이 아니다.

들풀을 나물로 먹을 수 있다는 사실을 알기까지, 그것도 신맛을 제거하면서 영양가를 유지할 수 있는 살짝 데치기로 해서 나물로 먹었다는 것은 수많은 시행착오를 수반하는 오랜 세월 경험 속에서만 있을 수 있는 일이다.

더욱 놀라운 사실은 소리쟁이를 소금에 절여서 장아찌를 담가먹었다는 사실이다. 약용뿐만 아니라, 특히 식용으로 나물 장아찌를 해먹은 조선인의 소리쟁이 음식문화를 중국과 일본에서는 찾아 볼 수 없다.

북한과 만주지역에서는 지금도 ‘송구지’, ‘소로지’, ‘솔구지’ 등으로 부르기도 하며, 이들 방언에서 ‘지’라는 말이 눈길을 끈다. ‘지’는 ‘장아찌’나 ‘김치’를 의미하는 방언으로 결국 ‘소루쟁이’의 쟁이’나 한자 ‘葅(채소 절임 ‘저’ 또는 김치 ‘저’)’에 잇닿아 있을 것으로 보인다.

‘소롯’의 기원은 ‘소리’와 잇닿아 있음이 분명하다. ‘솔읏’, ‘소롯’, ‘솔옷’, ‘솔옺’ 따위는 듣기에 따라서 여러 가지 소리로 표기될 수 있다. 『향약집성방(鄕藥集成方)』의 표기 ‘所乙串(소을곶)’을 글자를 보지 않은 채 소리 내어 말해보면, ‘솔옷’과 비슷한 소리임을 알아차릴 수 있다. 특히 ‘所乙(소을)’은 ‘소리’라는 말에 해당하는 당시의 발음을 가장 가깝게 표현한 차자(借字)이고, ‘串(곶)’은 땅이름 ‘곶’, 꼬챙이 ‘찬’, 꿰미 ‘천’, 꿸 ‘관’ 등의 여러 가지 의미가 있다. 그 중에서 꼬챙이에 소리 나는 도구를 달아놓은 것 같은 상형문자 ‘串(찬)’, 즉 꼬챙이 ‘찬’으로 해석된다.

마치 소리쟁이 열매가 꼬챙이 같은 꽃대에 조랑조랑 달려 있는 모습을 연상케 한다. 이것이 바람에 흔들리면 ‘스리스리’, ‘소리소리’, ‘소롯소롯’, ‘소릇소릇’ 같은 소리가 난다. 즉 ‘所乙(소을)’은 그 ‘소리’를 뜻하는 ‘솔’의 음소(音素)이고, ‘串(찬)’은 ‘꼬챙이’를 의미하는 의미소(意味素)로서 그런 속성을 가진 사람을 뜻하는 접미사 ‘쟁이’를 대신한다는 것이다. 소리쟁이는 ‘소리가 나는 꼬챙이’ 또는 ‘소리를 내는 것이 꿰매어 있는 꼬챙이와 같은 것’, 결국 ‘소리를 내는 것(쟁이, 사람)’을 의미하는 오래된 우리 식물이름이다.

일본명 나가바기시기시(長葉羊蹄, 장엽양제)는 종자가 익었을 때 고깔꽃차례(圓錐花序)의 꽃대를 흔들어 보면, 그런 소리가 난다고 해서 붙여진 이름이다. 한자로는 한방 약재 이름인 ‘羊蹄(양제)’로 표기하고 있다.그렇게 들린다고 생각하면 그런 소리가 나는 것도 같지만, 일본인의 청각과 우리의 청각 수준에는 그 해상도가 분명히 다르다. 사람은 들을 수 있는 소리대로 입으로 발성하며, 특히 의성어가 풍부한 우리말의 특성을 엿볼 수 있는 대목이다.

결국 한글명 소리쟁이와 일본명 기시기시는 그 소리로부터 유래하는 이름의 유래가 서로 잇닿아 있다. 그런데 우리는 일찍이 이 소리쟁이를 데쳐서 먹고, 장아찌를 담가먹었다는 기록으로부터 소리쟁이 이름의 긴 역사성과 그 독창성을 인정할 수밖에 없다. 소리쟁이 이름을 체득하기 위해서 들판에 나가 꽃대를 흔들어 볼 일이고, 한번쯤 데쳐서 먹고 장아찌를 담가서 먹어 볼 일이다.

'산나물 - 양지 > 소루쟁이(소리쟁이)' 카테고리의 다른 글

| 소루쟁이 (소리쟁이) 자료모음 (0) | 2016.05.30 |

|---|---|

| 소루쟁이란 무엇인가? (0) | 2016.05.30 |